ayamun CyberRevue de littérature berbère

ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

141 numéros parus

26ème année

2000-2026

Dernière révision : 22/11/2025

Nouvelles publications :

Tura, ur am zik, yella Facebook:

Nouvelle publication des Editions Achab

Publication

des Editions Achab,

Tizi-Ouzou :

Ramdane Achab : L'aménagement du lexique berbère de 1945 à nos

jours. Préface de Salem

Chaker. 350 pages.

Disponible en Algérie

« La

langue et la

mémoire » – Tameslayt d Wasal – éditions

L’Harmattan,

Collection « Présence berbère ».

Il

s’agit du quatrième

livre sur les énigmes kabyles – Yiwet tirgit yeccur axxam – Tamsaâreqt.

Une seule braise

éclaire la maison – L’énigme.

Savourons

la portée

allégorique et ô combien riche de sens de cet énoncé qui

définit si bien

l’énigme kabyle.

Aumer

U Lamara vient

de

sortir aux Editions Achab (Tizi Ouzou) un roman en kabyle, Timlilit

di

1962

. Tout débute à partir d'une photo de maquisards, comme ces

milliers

de clichés anonymes pris dans les maquis. Des photographies

qui figent pour la

postérité des hommes parfois inconnus ou oubliés. L’auteur

revient ici sur

l’histoire de ce roman.

Timlilit di 1962 est un roman basé sur un fait historique réel qui s'est déroulé au printemps 1962, soit quelques jours seulement après la signature du cessez-le-feu en Algérie…

L’histoire. La fin des sept ans et demi de guerre a rendu espoir à la population, laminée, usée et épuisée par les innommables épreuves qu’elle a subies. Dans le sillage de cet élan de joie libéré, un immense rassemblement de la population de Haute Kabylie a eu lieu, entre le 19 mars et la mi-avril 1962, dans la vallée de Bubhir. Partie d'un petit village des At Yehya, la foule avait grossi de village en village, de tribu en tribu pour se retrouver, telle une déferlante, dans cette vallée, Tazaghart, qui était quelques jours auparavant une zone interdite.

Parmi le groupe de maquisards qui accompagna cette foule se trouvait un officier de l'ALN, un des rares rescapés parmi les pionniers du 1er novembre 1954. Cet officier trouva les mots justes pour parler à la population, des mots pour panser les blessures et apaiser les souffrances immenses des sacrifices endurés par le peuple algérien ; il exprima ensuite les attentes et les espoirs sans limites de ce jour nouveau…

Bien évidemment, en ce jour d'avril 1962, il n'y avait pas encore le coup de force de l'armée stationnée au Maroc et ses milliers de morts (désigné à tort par «Guerre des wilayas»), le putsch de Ben Bella, l'invasion de la Kabylie par l'armée des frontières, la guerre des sables, le monopole du pouvoir par le FLN, l'imposition de l'arabo-islamisme, les injustices et les spoliations sans fin, le printemps amazigh de 1980, les massacres de milliers de jeunes en octobre 1988, l'apparition des barbes-FLN et de leur sous-produit l'intégrisme du FIS et de ses sous-traitants responsables des dizaines de milliers de morts, le printemps noir de 2001 et ses 121 assassinats, la corruption débridée et la vassalisation du pays envers les mirages des déserts orientaux...

Le roman

Près de vingt ans après cet évènement de 1962, Salem reçoit un email dans lequel était jointe une photographie qui avait été prise à ce rassemblement. Il eut beaucoup de mal à reconnaître, parmi les personnages de cette photographie, l'un de ses proches, qu'il venait de connaître. Salem, assis dans le hall d'embarquement de l'aéroport, fixa alors chacun de ces visages et essaya d'imaginer, en creusant dans ses propres souvenirs de la guerre et de la vie d'antan dans son village, le parcours de chacun des personnages qui y étaient alignés et certains souriant au photographe.

En partant de l'allure générale de chacun, de la coiffure, tête nue ou portant béret, de la tenue vestimentaire civile ou militaire, de l'arme au pied ou mitraillette en bandoulière, Salem ne tarda pas à mettre presque un nom, une famille et une histoire propre à chacun. Salem se retrouva tout d'un coup devant treize vies de combat, de souffrances et de mille espérances sur ce trajet sinueux qui les mena tous, aux sons des chants et des youyous, jusqu'à cette vallée de Tazaghart qui reprit soudainement vie.

Dans la confusion, entre le vécu et son imagination, Salem ne pouvait déterminer avec certitude s'il était acteur au milieu de ces personnages, dans les villages brûlés, les combats meurtriers, les centres de torture improvisés par les paras, les longues journées dans le silence des casemates, ou bien observateur distant, témoin malgré lui.

Lorsque Salem se leva de son siège dans cet immense aéroport pour prendre son avion, il ne savait plus si c'était bien lui ou un autre personnage qui avait emprunté son corps et son identité et se mouvait avec hésitation, dans le passé et le présent, le long des couloirs lumineux…

Salem entendait alors résonner dans sa tête quelques paroles de l'officier survivant :

"Nekmen achal di tesrafin akked tmara akken ad nedder, ad tedder tmurt nnaγ. Neffer di tillas γas nekkni nhemmel tafat. Nekna, nemmured di ddiq akken azekka ad bedden tiddi nsen warraw nnaγ, ad ddun d imdanen i tafat di tmurt nsen..." (nous avons tenu dans la contrainte et les casemates obscures pour pourvoir survivre et que puisse vivre notre pays, nous étions reclus dans l'obscurité alors que nous aimons la lumière plus que tout, nous avons rampé dans l'adversité pour que demain nos enfants puissent vivre debout dans leur pays...).

A. U. L.

Murad

Irnaten, Di lǧerra-k ay awal… (ammud n tullisin), Tazwart

n Kamal Bouamara.

Distribution : El-Amel, L'Odyssée et Chihab.

Ilemẓi n tmurt Iqbayliyen, Yahia, pas de chance de Nabile Farès, traduction kabyle de Remḍan Achab , aux éditions Achab :

Yiwen wass deg tefsut, ungal nniḍen, wis 5, sɣur Ɛ.Mezdad, d wis sin deg 2014

Taduli d wis 4 :

Ɛmer Mezdad

Yiwen wass deg tefsut

Ma s yedmaren kan, ulac s wacu gar ifassen, tebɣes ara yeffuktin sdat rrsas, mačči d tebɣes, d tisselbi ! Ilmeẓyen bernen-d syin, ɣilen tarewla tmenneɛ bab-is. Ussan-d kan ad inin, d igrejyam i d-ineṭqen. Usan-d ad d-seknen d beqqu i bɣan taɣdemt. Usan-d ad d-seknen amenni deg usugdu meqqer, umnen yes-s, amenni deg tlelli meqqer, umnen yes-s ! Ur d-usan ad nɣen, twalam ifassen d ilmawen. Ur d-usan ad mmten, ssnen azal n tudert. Ulac win i d-teǧǧa tuzzuţ, d tisednan i ten-id-yurwen ! Akken ma llan din, ɛzizit ɣef imawlan-nsen yeţraǧun, msakit, deg uɣedlalaf ideg zzren.

Ilmeẓyen bernen aɛrur, ddzen igerzan abrid, yerna s tazzla, tiṭ ɣer sdat, tayeḍ ɣer deffir ! Ageffur n waldun ur yewwi ara, ibeddel tanila, tura yekkat d akessar neɣ d aglawan. Arrac ur mniɛen ara ! Amek ara menɛen ?

Fawzi yeḥma. Yesla-yas wayug-ines : « Rǧu kan ad gluɣ s kra deg-sen. Mer ur d-wwiḍen tawwurt axir, imi d-wwḍen tawwurt, nnulen-ţ, ilaq ad xellsen, ilaq ad as-cfun i wassa. Win yeccḍen ad ixelles ! Agdud amerku ! Ad asen-mleɣ amek ţmeţaten medden ! »

Ulac asegged isehlen am win n zzerzur : wi bɣan ad d-ineɣ zzerzur, ad iwet kan lferg di tlemmast, anagar qeṭtu ara d-yeqḍu, timenɣiwt tella !

Arrac, ukessar, ččuren abrid teɣzi, tehri, tuɣ bdan tarewla, s uɛrur akk i s-d-zzin. Fawzi izenned.

Briruc yeɣli. Iwala-t Ɣilas mi yerrtem din menṭeq, azgen deg uqerru-s yufeg, d tadellaɛt yeḍbeɛ s tgesrart yir fellaḥ ! Ɣilas, yuzzel ɣur-s, neţa daɣen Fawzi yeser-as yiwet, ur t-yezgil ara ! Yeɣli dinna, yečča-ţ deg uḍar d taɣma, tarsast d tinna yeţfelliqen, adrar ufud ifelleq d iceqfan.

''Yahti - Aɣerrabu n ugafa'' (Le voilier du nord) en librairie

Par Le Matin du 13/01/2015

Au milieu du 19e siècle, il y avait un groupe d'archéologues russes et anglais, partis dans une mission dans le nord. Un jour le destin leur a envoyé une grande surprise: ils ont trouvé un fossile d'un grand dinosaure.

Résumé de l'histoire:

Pendant cette époque-là, la guerre de Crimée (1853-1856) était au sommet. C'était un grand feu qui opposait la Russie à une coalition formée de l'Empire ottoman, de la France, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne.

Cette guerre a vite influencé sur le travail de cette petite équipe, qui était encore sur la côte de Lysefjord, sise à Ryfylke, dans le sud-ouest de la Norvège. Suite aux ordres de leur empire, les Russes ont décidé de transporter le fossile à Saint-Petersburg pour examiner cette "grande découverte".

La Société Royale de Londres ne lâche pas. Les Anglais persistent et décident de poursuivre le fossile. Un grand challenge s'éclate au golfe de Botnie en Finlande, et la course s'est, par la suite, poursuivie jusqu'à la Mer Baltique. D'ailleurs, c'est là où la dernière bataille a eue lieu entres les Russes et les Anglais. La fin de cette concurrence va vite se décider dans la ville de Porvo, à presque 50 kms au nord-est de Helsinki.

Les événements de ce roman graphique, de Ilpo Koskela, se déroulent en Finlande pendant la décennie de 1850. C'est un sujet autour de la construction des voiliers, qui s'appelaient ''Jähtit - Yacht'' dans le nord, pendant le 19ème siècle. L'atmosphère générale de l'histoire, c'est un aperçu sur la vie politique en Europe pendant La guerre de Crimée (1853-1865).

L'auteur. Ilpo Koskela est né en 1958. Écrivain, dessinateur et graphiste finlandais résidant à Oulu, en Finlande. Dessinateur de presse (Journaux et magazines) depuis plus de 30 ans. Une de ses plus longues histoires publiées dans les magazines, son roman graphique "Rajalinja", une histoire des jeunes footballeurs, publiée entre 2005 et 2009.

Koskela a également écrit et dessiné sept romans graphiques, dont Aleks Revel, une bande dessinée qui raconte une vie d'un aventurier estonien, souvent présenté comme une oeuvre remarquable de Koskela.

Le texte originale du roman graphique ''Aɣeṛṛabu n ugafa'' a été publié en finnois, en 2007 (Permeren Jähti). Une année plus tard, la traduction en anglais va paraître (Jähti- Sailing Ship of the North). En 2010, il a publié, pour la première fois en Finlande depuis plus de 20 ans, un guide pédagogique riche pour les artistes et les dessinateurs de bande dessinée (Sarjakuvantekijän Opprilirja). Actuellement, il s'apprête à achever une nouvelle édition de ce livre, nrichie avec des nouvelles techniques de la bande dessinée.

En ce qui concerne le travail académique, Koskela a travaillé comme enseignant de de la bande dessinée à l'école d'art de Oulu, et cela depuis plus de 14 ans. En outre, il a donné plusieurs conférences dans le monde, dans des intituts et des universités, sur les nouvelles méthodes requises pour réussir un travail de bande dessinée.

Enfin, ses travaux sont traduits en plusieurs langues, dont le suédois et le russe.

1-2- Le traducteur : Hamza Amarouche

Auteur, journaliste et traducteur littéraire algérien résidant à Helsinki, en Finlande, Hamza Amarouche, né en 1982, contribue pour plusieurs médias algériens et finlandais.

En mars 2014, il a lancé, pour la première fois en Finlande, un programme en tamazight à Helsingin Lähiradio 100,3 MHz, distiné aux berbérophones de la ville de Helsinki et de sa métropole. Ce programme a contribué, d'ailleurs à ce jour, à introduire aux finlandais la culture et la civilisation amazighe dans ce pays. Parmi les invités qui étaient présents à ce programme, il y avait des artistes et des auteurs algériens et finlandais, dont la chanteuse Stina, qui a interprété pas mal de chansons kabyles.

Le traducteur contribue souvent à la promotion et les échanges entre la littérature algérienne et celles des pays baltes et scandinaves, notamment en Finlande et en Estonie. On outre, il anime régulièrement des rencontres de rapprochement culturel pour faire connaître la culture et la littérature algérienne.

2- L'atmosphère générale dans roman:

L'auteur du roman graphique ''Yahti - Aɣeṛṛabu n ugafa'', vit à ce jour dans la ville de Oulu, le centre administratif, culturel et commercial de la Finlande du nord et du centre. Ilpo Koskela a vécu de près les histoires de la mer, ce qui lui permettrait par la suite de réussir un travail excellent, qui imagine un thriller sur fond de la navigation à voile.

Avoir passé plus d'un demi-siècle sur la côte nord-est du golfe de Botnie, cela se sentirait bien dans l'imaginaire de l'auteur, et puis dans son roman: l'atmosphère générale en Botnie pendant le 19 ème siècle, y compris d'autres détails, les langues parlés, la monnaie, les unités de mesure, l'aliment...etc.

Les Finlandais sont, en grande partie, un peuple qui aime beaucoup la lecture sur l'histoire de la navigation. Quand l'auteur était sur le point d'écrire une histoire sur ce sujet, c'était presque un travail de recherche à entamer.

Quand à la La guerre de Crimée (1853-1856), "elle a été vécue, en Finlande -qui fût encore un Grand Duché de l'empire russe- comme une profonde humiliation, car elle généra un fort ressentiment envers les puissances occidentales qui avaient pris la partie de l'Empire ottoman". Cela aussi joue son rôle pour décrire l'atmosphère et la vie quotidienne en Finlande pendant cette époque-là. D'une manière plus précise, ce sentiment d'être finlandais qui vit sous la domination de l'empire russe, une puissance qui était déjà engagé dans une guerre ouverte sur plusieurs fronts.

À vrai dire, La domination suédoise en Finlande auparavant, quant à elle, elle impose en continu ses incidences dans le roman. La langue, la monnaie...etc. Cette mixture de cultures propose aux lecteurs en langue amazighe une lecture exceptionnelle, car elle abrège, à travers les dialogues de l'histoire, un croisement remarquable et insistant de civilisations en Finlande.

Pour bien comprendre l'histoire du roman graphique ''Yahti - Aɣeṛṛabu n ugafa'', il faut d'abord avoir un aperçu sur la Guerre de la Crimée (1853-1856). Pendant cette guerre-là, le voilier, comme étant le premier moyen de transport à moyenne et longue distance, a énergiquement joué son rôle pour décider quelle partie dans cette guerre serait-elle la gagnante. Outre, les voiliers, à cette époque-là, transportaient, du même, les marchandises, les passagers, le courrier...etc. Comme ils étaient aussi utilisés pour la pêche en mer, les activités militaires et notament les batailles navales.

Enfin, l'auteur a bien réussi à trouver un lien entre tous ces indicateurs, en proposant une tringue dans l'histoire, elle va conduire par la suite, mettre l'accent sur le rôle des voiliers pendant la Guerre de la Crimée.

3- Pourquoi traduire en tamazight ce roman graphique?

Il existe dans le roman une esquisse exigeante du rôle des voiliers pendant le 19 ème siècle. On peut y voir quelques clins dans le voyage, quand les marins transportent un fossile, qui a été trouvé par des archélogues russes et anglais, du Golfe de Botnie vers le sud. On peut avoir une idée enrichie sur ce fossile dans les pages 34 et 36.

La navigation n'est pas le sujet unique dans le roman, vue que le croquis de caractères est consacré, en grande partie, à la vie des nobles de l'empire russe, comme à la culture et au mode de vie des marins dans le Golfe de Botnie. Cependant, le sujet principal, c'est le fossile.

À noter, au cours des années entre 1850 et 1890, il fût une grande concurrence qui régnait entre les capitales occidentales sur la paléontologie, comme étant une discipline scientifique qui étudiait les restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications évolutives de ces études.

Cela est d'ailleurs un autre indicateur, qui enrichit le roman graphique ''Yahti - Aɣeṛṛabu n ugafa'' avec des notions scientifique, notamment quand on croise parfois un style qui liste fortement des événements historiques liés au voyage du baron russe Mikhail Fedorov, caractère principal dans le roman, et les deux marins finlandais: Henrikki Wanha et Frans Rousu.

Comme ceci, Cette combinaison de dendrites va assurément créer une bonne intrigue tout en emmenant à décider une bonne sortie du roman. Le fossile dans le roman, est, donc, une piste sur laquelle les événements se déroulent, cependant, ce sujet reste sougnieusement lié au voyage des marins à partir du Golfe de Botnie, jusqu'à La Mer Baltique.

Ce roman ''Yahti - Aɣerrabu n ugafa'' s'inspire largement de ces croyances citées dans le livre ''De l'origine des espèces'' de Charles Darwin. Dans ce livre, Darwin mentionne ces '' différents prédécesseurs, à la fois concernant l'idée de «descendance avec modification» et l'idée de sélection naturelle dans une Notice historique ajoutée à partir de la troisième édition''.

Koskela, profite de ce livre pour en justifier, en partie, que l’histoire des espèces pourrait être, d'un autre vision, un terrain de pensée, comme être représentée, sous la forme d'un arbre schématique qui montre, dans un procédé confié à la fiction, les relations de parentés entre des groupes d'êtres vivants. Cela se voit souvent dans le texte, sous forme d'un ensemble de dialogues, naturellement évoqués, notamment par des caractères secondaires dans le roman.

D'autre part, La guerre de Crimée, l'histoire des pays du nord, les fossiles et la paléontologie, sont tous des textes presque inexistants dans la littérature amazighe. Cela pourrait fortement ajouter, en terme de sujets, un bon plus pour notre littérature. Il reste que ce travail constitue, en premier lieu, un grand pari par rapport à la diversité de procédés et de sujets dans le même roman. Outre, cela aussi par rapport au croisement de cultures et de civilisations entre les pays nordiques et l'Afrique du Nord Amazigh.

4- Les valeurs dans le roman:

La valeur culturelle: Au milieu du 19e siècle, la Finlande fût un grand-duché autonome de l'empire russe, et pour cela, le Royal Navy, composante maritime de l'armée britannique, décida d'attaquer la Finlande à partir de la mer Baltique. L'objectif de cette traduction en berbère est, en grande partie, d'ouvrir aux lecteurs en tamazight une fenêtre sur la vie quotidien en Finlande sous la domination de l'empire russe. Le but est aussi, d'introduire l'idée générale comment est-ce qu'ils vivaient les finlandais dans le nord, et comment fût-il leur mode de vie: Les moyens de vivre, la nature du pays, les relations humaines, le commerce, ... etc.

Dans le texte il existe aussi une valeur pédagogique, elle s'agit de décrire et d'enseigner les éléments du voilier pendant cette époque-là, De plus, l'expérience et les compétences des marins en Finlande (Page de 24 a 27).

Il y a encore une autre valeur, elle vise à transmettre un message sociale sur les traditions et les coutumes des peuples nordiques. Enfin, une valeur humaine. Cela se voit simplement dans les complots éternels qui résident naturellement dans l'âme de l'être humain. C'est une conjoncture ardue qui finit souvent par détruire les moralité. Le résultat serait clair par la suite, aucun vainqueur! (page 108).

C.P.

Aux éditions l'Harmatan :

Amar Ameziane publie Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle :

Au Maroc :

Le premier roman amaziɣ en français n'est pas algérien, n'est pas kabyle. Il est marocain. Rien ne serre de courir..... Il s'agit de "Aɣrum n ihaqqaren" ( "Le pain des corbeaux") de l'écrivain marocain Lhoussain azergui, Casa Express Editions..

Paraît également au Maroc aux Editions berbères "Iɣed n tlelli", toujours de Lḥu Azergui

Smail Medjber a publié dans Club du livre amazigh : https://www.facebook.com/ :

Un excellent ouvrage à lire :

Uḍhir Uffir ou la poésie de l’instantané.

Auteur : Belkacem Ihijaten

Belkacem Ihijaten, le très talentueux poète kabyle a encore

frappé un grand coup avec son recueil, Uḍhir Uffir (À

travers la brume). Et c’est le moins que l’on puisse dire.

Publié chez L’Harmattan, il y a quelques temps déjà, il se

lit d’une seule traite. Tellement il est élégamment simple !

Dans le sens positif du terme bien naturellement. Ne dit-on

pas que faire simple est on ne peut plus difficile et ardu

?

En tous les cas, à titre personnel, j’ai beaucoup aimé cette

œuvre de M. Belkacem. Car elle m’interpelle à plus d’un

titre. De par les sujets qui y sont traités, mais aussi de

par cette conscience identitaire kabylo-amazighe qui la

traverse d’un bout à l’autre. Je dirais même qu’elle en est

l’ossature plus que visible. Ce à quoi je suis bien sûr très

sensible, car je suis moi-même amazigh.

Les poèmes ont tous la même forme : des strophes de neufs

vers ou des neuvains. Ils sont comme des impressions

poétiques produites par une inspiration fortuite que le

poète griffonne, de son aveu même, sur un morceau de papier

pour ne pas les oublier. Au fur et à mesure une œuvre tout

entière se met en place. Il ne reste qu’à relire le tout

pour le publier. M. Ihijaten est ainsi et restera

probablement toujours ainsi : un poète de l’instant et de

l’immédiat par excellence.

Quid des sujets traités dans ses poèmes ? On y trouve du

tout. Mais son pays y est une obsession permanente. En

commençant par son village natal, Gendoul. Ensuite, la

Kabylie qui a une place de choix dans ses écrits. Et enfin,

l’Algérie, cette grosse entité politique en plein milieu de

l’Afrique du Nord qui englobe tout ce beau monde. Quant au

style, je ne vous le cache pas : par moment, il est par trop

déroutant. Même si à titre personnel, j’y trouve bien

évidemment les accents de la légende poétique amazighe, Ssi

Mohand Ou Mohand. Ce qui est tout à fait normal. Ses poèmes

ont bercé de bout en bout toute la vie de l’auteur. Comme

tout Kabyle qui se respecte.

Mais, chose étrange, par moment, le ton général me rappelle

non pas celui d’un poète quelconque, mais précisément celui

d’un écrivain bien connu, je veux parler de Nietzsche,

particulièrement dans son œuvre magistrale, Ainsi parlait

Zarathoustra. Ce qui donne aux textes de M. Ihijaten une

aura très joliment spéciale et particulière, si je peux dire

les choses ainsi.

Pour davantage rendre accessible son texte aux lecteurs

non-amazighophones, M. Ihijaten a tenu à ce que ses poèmes

soient tous traduits dans un français plus que châtié qui

révèle, à mon humble avis, l’essentiel de sa magie poétique.

Comme quoi, chers lecteurs, vous n’avez plus aucune excuse

d’aller vous procurer, illico presto, le recueil et le lire

! Je suis sûr et certain que vous n’allez jamais le

regretter.

Lahsen Oulhadj

|

www.kabyle.com |

Timlilit Tis 8 N Tmedyazt tamaziɣt N Sumam ara ad yilin gar 25 ɣar 28 Jember 2014.

Amsayer, Le prophète de Khalil GIBRAN, Tazwart d taggara sur uselkad, Préface et postface de Youcef Allioui.

Khalil Gibran yella seg’mezwura ifkan udem agraɣlan i tisula taârabin

di taggara n usedwas wis XIX, akken yella daɣen d-anaéuô n tmeslayt

tagnizit. Mi yura s taârabt, yerra-d s timad-is ar tegnizit aîas seg’wayen

yura. Deg’wayen i d-yessufeɣ, imùeɣriyen fkan-as udem ilaqen. D-acukan,

p-puffɣa n The Prophet, deg’wseggwas n 1923, is ifkan amâaceô

ameqqwran ar medden, ugar deg’wemval utrim, naɣ di timura umalu.

Deg’wayen yakw yura s tegnizit, The Prophet (Amsayer) id ibanen amzun

p-paâencuôt-is naɣ d-Aɣella-n-tsuli-ynes. Di tazwara, yura s taârabt

amayeg amezwaru n wedlis-agi s-uzwil “Ennbi”. Mi yeggwev mraw-semus

iseggwasen. iseggem-it, irna-yas lqedd di tira snat tikwal. Almi i

d-amayeg wis-qrav s taârabt i d-yerra avris-nni ar tegnizit. Qqaren daɣ,

almi i-t isules qué iberdan bac yefka-t i wmaérag. Acuɣer akken, i-mi ibɣa

ad ifk yiwen wudem naɣ amayeg ifulken i wevris-is. Af-ayen yenna :

« Acku, bɣiɣ yal awal deg’wedlis-agi ad yili d win ilaqen deg’wemkan

ilaqen mebla ma ufiɣ amkan-nniven yifen win akken is fkiɣ ».

Khalil Gibran fut parmi les premiers à donner ses lettres de noblesse à la

littérature arabe à la _ n du XIXe siècle. Il a également été un grand écrivain

de langue anglaise. Il a traduit en anglais tous ses écrits en arabe. The

Prophet est son chef-d’oeuvre. La première version serait rédigée à l’âge

de quinze ans. Version qu’il remania plusieurs fois avant de traduire le

texte en anglais. Il voulait que chaque mot soit la plus belle parure du

langage. Le texte ne fut remis à l’impression qu’une fois qu’il jugea son

contenu à l’épreuve des nuances et des sentiments qu’il souhaitait donner

aux mots. Un peu comme s’il voulait sentir leurs racines. Il savait qu’il

suffisait parfois d’un mot pour faire surgir par magie l’espoir et les rêves

de tout un peuple. Paru en 1923, The Prophet lui conféra une notoriété

internationale.

Yusef Uciban Alliwi yella d-ademsan send ad yuɣal d-anmegdal

d-asnalsan-aùmetan i lmend n tutlayt tamaziɣt d-igerrujen yufa di

tmeslayt taqbaylit. Yura kra n yedlisen af tisula timaziɣin n Tmawya

taqbaylit yakw d kra imagraden yaânan daɣen idles amaziɣ n

Tmawya. Yesɣer tamaziɣt di tesdawit, ikcem timura m_medden

bac ad iwali d-acu yellan deg’idles amaziɣ.

Youcef Allioui est psychologue sociolinguiste. À travers la traduction du chefd’oeuvre

de Khalil Gibran, il nous livre un texte kabyle riche et dense, avec la sensibilité

et la passion qu’on lui connaît pour la langue et la culture amazighes de Kabylie.

Aux éditions ACHAB : blog des éditions Achab : leseditionsachab.wordpress.com

Nouvelle publication des Editions Achab, Tizi-Ouzou, Algérie :

Ramdane Lasheb :

Lgirra n 1954-1962 deg tmedyazt n tilawin.

Disponible en Algérie seulement. Distributeurs : L'Odyssée,

El-Amel et Chihab.

Une étude, rédigée en kabyle, de la poésie féminine

consacrée à la guerre algérienne de libération. L'ouvrage

comprend également un corpus de poèmes composés par des

femmes kabyles pendant la guerre, sur la guerre.

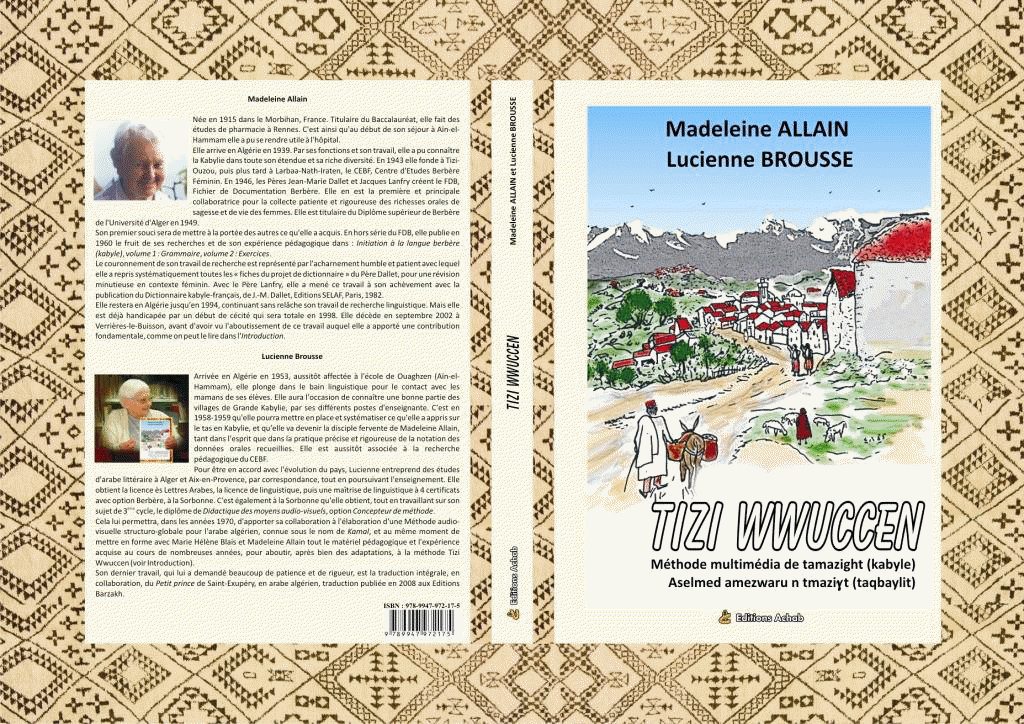

Madelaine ALLAIN, Lucienne Brousse

Tizi Wwuccen

Méthode multimédia de Tamaziɣt (kabyle)

Camille Lacoste-Dujardin

La Kabyie du Djurdjura

AMEZIANE KEZZAR,

Brassens, Tuɣac d isefra

"...Ahat yibbwas a d-taseḍ ɣur-i, ad iyi-d-tiniḍ ''Teḍra-d yid-i twaɣit."

Ɣur-k

18 iseggwasen. Walaɣ-k teţruḍ. Teţruḍ

imi k-teǧǧa tmeddakwelt-inek. Teǧǧa-k yerna

ahat di yir

tagwniţ. Nek a k-iniɣ:

"Ur ţru ara,

a mmi.

U lacdeg- s."

"D acu i gweεren, yuεar m'ara tiliḍ d agrud, ruJ:ient-ak tlabbilin-inek neɣ

teṭerḍeq-ak tcuffeţ -inek tamezwarut. Yezmer lḥal tacuffeţ-nni tetṭerḍeq i

lebda, d acu nekk ini,ggummaɣ ad ţuy.Maεnii diɣen, cwiṭ cwiṭ,

kulci yers

deg wul-iw. Gmiɣ

d s wannect-agi. Rnu diyen, deg

yimiren ar

ass-a, ḍrant-d

yid-i tlufa-nniḍen, am

taluft-agi-inek. Ad ḥebseɣ dagi, imi nekkini, ccɣwelinu t-turart s wawalen.

D acu diɣen, ulamma nniɣ-ak-d akka, anda tetɣileḍ

ur ḥulfaɣ ara

s tedyant-agi-inek, degmidɣa i uriɣ fell-as taɣwect.Twalaḍ

?"

Georges

Brassens

Georges Brassens, d acennay

afransawi,

ilul di Sète,

ass n

22/10/ 1921, yemmut ass n 29/10/

1981di Saint-Gély-du-Fesc.

Ameziane Kezzar,

ilul deg wseggwas 1962 di taddart n

Maraɣna, di

tmurt n

Leqbayel.Yura s teqbay lit Ayyul

n Ganǧis, s

tefransist, La

fuite en avant.

Hend Sadi, Mouloud Mammeri, ou la Colline

emblématique

Aux Editions Ayamun :

Nouvelle publication

d’Amar Mezdad

Tettdhili, ur

d-tkeccem, par SOA, DBK

9/03/2014

L’auteur de,

‘’Idh d wass’’,

‘’Tagrest urghu’’ et ‘’Tughalin’’, vient d’enrichir la

bibliographie kabyle

d’un nouveau roman. En effet, Amar Mezdad, le Balzac

kabyle, édite chez

‘’Ayamun’’, au grand bonheur des épris de la littérature

amazighe, ‘’Tettdhili,

ur d-tkeccem’’ (on l’entrevoit, mais il (ou elle) n’entre

pas). Cette nouvelle

publication est déjà en vente. A rappeler que Amar Mezdad,

médecin de son état,

est aussi auteur de poésie de qualité dont

l’incontournable, et presque

mythique, poème ‘’ yemma tedda hafi ’’. Son avant dernier

ouvrage, ‘’Tughalin’’

(le retour) est un recueil de sept nouvelles.

SOA

Aux

Editions Odyssée :

1)

De la pédagogie de

projet et de l’enseignement

da la langue amazighe en Kabylie

2) Chants de guerre des femmes kabyles[1]

3) Jadis, à At Douala[2],

présentés par

Nasserdine AIT OUALI, docteur en littérature

de l’université Paris 8.

Ce

sont deux ouvrages

littéraires, de Ramdane Lasheb, qui n’appartiennent pas au

même genre et qui

réfèrent à des espaces-temps différents. Les deux

publications ont toutefois en

commun le fait qu’elles se rapportent à notre mémoire

collective. La première

est un recueil de chants de guerre comme l’indique son

titre, avec une

particularité : des chants produits exclusivement par

des femmes. La seconde

publication consiste en ce qu’on peut apparenter à des

chroniques si on

considère que les croyances du monde auquel elles se

réfèrent sont des

« vérités »[3].

On peut aussi

considérer l’existence de ces croyances au sein de la

population comme un fait

social authentique. Mais l’ordre du déroulement des faits,

qui est une des

caractéristiques du genre, n’est pas respecté dans ce

recueil qui tient aussi

de la légende ou de l’anecdote. Cela rend ce livre difficile

à catégoriser d’un

point de vue générique.

Chants de guerre des femmes kabyles se compose

de 81 pièces en

version originale (kabyle) et leur traduction (français). Ce

recueil est

présenté par Ramdane Lasheb en français[4].

Cette poésie a

été recueillie auprès de femmes qui ont vécu la colonisation

et la guerre

d’indépendance. Les pièces 1 à 42 datent de 1954 à la fin

1959 et les autres

pièces de la fin 1959 à 1962.[5]

Il n’y a pas

d’indications plus précises quant cette organisation du

recueil (ordre

chronologique). Ce travail aurait sans doute gagné à être

organisé de façon à

offrir plus de lisibilité au lecteur.

Des chants sont composés pour

évoquer les visites des combattants ou les incursions des

soldats français dans

le village de Tala-Khellil. D’autres chants sont composés en

l’honneur de combattants

ou de martyrs. Des pièces sont consacrées à la torture et

aux tortionnaires, à

la traitrise et aux traitres. Un des thèmes de cette poésie

est aussi la

bravoure et l’héroïsme des combattants de la région qui sont

nommés (pour

certains). « Ces chants sont collectés

exclusivement dans un espace

géographique limité au seul village Tala-Khellil,

de la commune d’At

Douala, dans la

wilaya de Tizi Ouzou. »[6]

La séparation, la

mort, la désolation se mêlent à l’espoir d’une indépendance

(sujet du dernier

chant) pour laquelle sont consentis tant de sacrifices.

Cette poésie de résistance dans

son contexte de production constitue une source

d’information de premier ordre

pour les historiens ou ceux qui veulent connaître l’histoire

de la guerre

d’indépendance, ici, à At Douala. Dans une société de

tradition orale, dans un

pays qui n’a pas fini d’écrire son histoire, le recueil

établi par Ramdane

Lasheb est une contribution à cet exercice, en plus de sa

dimension littéraire.

La lecture de cette poésie inspirée par une tragédie ne se

rapporte pas

seulement à la dimension intellectuelle ; l’esthétique

du

« tragique » qui caractérise ces chants fait

(re)vivre, avec beaucoup

d’émotion, une période historique douloureuse qui constitue

une part de notre identité

collective (et individuelle pour beaucoup). Ainsi, cette

littérature orale et

populaire, qui a servi la cause des partisans de

l’indépendance de l’Algérie

lors de la guerre de libération, comme le souligne Ramdane

Lasheb dans sa

présentation, assume d’autres fonctions : historique et

esthétique[7].

Jadis à At Douala est un recueil de

« chroniques »

recueillies par Ramdane auprès des anciens de son village

pour les fixer par

écrit après avoir emprunté la voie de la tradition orale.

Les textes qui

composent ce recueil sont courts (une à cinq pages). Le

texte est écrit

dans une langue qui rappelle le langage des anciens et des

montagnards qui ont

su garder une certaine authenticité au code linguistique du

kabyle, une des variantes

de tamazight. Ces textes nous font revivre aussi des codes

socioculturels qui

ont du mal à survivre face aux acculturations chroniques

dont nous souffrons

depuis des siècles, altérant par la même occasion notre

identité amazighe. La

simplicité du texte ne diminue en rien sa qualité

esthétique. Cela est, au

contraire, un plus pour le lecteur qui est épargné par

l’usage de néologismes,

d’emprunts aux autres variantes ou d’archaïsmes que certains

écrivains

utilisent à profusion dans leur écriture, rendant leur

textes rébarbatifs pour

les non initiés à ces usages lexicaux. Ces compositions avec

de telles

recherches lexicales ont sans doute pour intention d’élever

la qualité

esthétique des créations et de contribuer à l’enrichissement

de la langue mais

restreignent leur lectorat. Les « dosages » sont

parfois

excessifs ![8]

Il ne faut pas

oublier que la lecture est un moment de détente et de

plaisir pour la majorité

des amateurs de textes littéraires.

La

lecture de ces récits, où la prose

côtoie la poésie, réfère à une époque d’une société où la

superstition est

omniprésente. Les croyances en des pouvoirs, parfois

surnaturels, de certains

personnages comme dans « At Bu3li »[9]

lorsqu’un pèlerin

implore Sidi Khaled Abdellah qui va sauver leur paquebot en

naufrage sans que

son corps ne quitte son village et alors qu’il dirigeait la

prière à la

mosquée. Nous pouvons aussi y rencontrer du merveilleux

comme dans

« Tamaghucht »[10]

avec un

« berger » surpris dans son sommeil alors que des

perdrix

l’épouillaient et des chacals veillaient sur son troupeau.

Ce

qui se retrouve le plus

souvent dans ces textes c’est la malédiction qui s’abat sur

des personnes qui

commettent du mal. Elle touche aussi des espaces comme des

villages, notamment

lorsque ses habitants s’adonnent à des actes qui méritent

une « vengeance

divine » que réclament des gens simples (victimes de

méfaits) qui sont

trop faibles pour se défendre ou se venger. Parfois, ce sont

des

« walis » qui intercèdent pour que les méchants

soient punis. Ainsi,

des villages sont décimés[11]

ou désertés[12].

Ces

« légendes » ont évidemment une visée éducative

puisqu’elles visent à

inciter l’homme au bien en lui donnant des exemples de

méchants qui ont

chèrement payé leurs méfaits.

Ces malédictions qui ont des

origines lointaines dans ces textes sont ancrées dans la

mémoire collective et

certaines sont toujours « vivantes ». Ainsi, un

des textes rapporte

un sacrifice et un pardon demandé, en 2002[13],

par des

descendants qui voulaient mettre fin à une malédiction

ancienne.

Les

deux livres appartiennent à

deux genres différents mais ont bien des choses en commun.

Ils participent à la

fixation de notre patrimoine oral et à la mise à la

disposition du lectorat

d’éléments pour étayer notre identité collective. Ces

ouvrages consacrés à son

village natal (et à At Douala) par Ramdane Lasheb

« collent » à la

passion de ce dernier pour l’archéologie.[14]

Il contribue à la

reconstitution du passé à l’aide d’éléments collectés auprès

des anciens et qui

seraient perdus à tout jamais avec la disparition de ces

derniers maillons de

la chaîne de transmission de la tradition orale.

Nasserdine AIT OUALI,

docteur en littérature de l’université Paris 8.

En

autoédition, sortie d'un

nouveau recueil de nouvelles en Kabyle: «

Di lǧerra-k

ay

awal »

(SIWEL) 27/12/2013

— « Di lǧerra-k ay awal » (Sur ta trace, parole) est un recueil de nouvelles qui vient tout juste de paraître aux éditions lulu.com (self-éditions sur internet) signé par Mourad IRNATENE, un jeune auteur kabyle. Il s’agit de sa toute première publication. Ce recueil de 166 pages contient dix nouvelles dont une nouvelle hyponyme : « Di lǧerra-k ay awal » à travers laquelle Mourad IRNATENE a rendu un hommage à l’immense auteur kabyle d’expression française et gardien de la parole, Mouloud MAMMERI, en prêtant cette même parole, dans sa nouvelle, aux personnages de ce dernier.

Di tullisin-a i aɣ-d-yugem Murad Irnaten si

tala n

teqbaylit-is, nessaram ur tettɣar ara, udmawen ulin isawnen,

ṣṣubben

ikesran, cerhen, nnuɣnan, run, ḍṣan, urgan akken llan

yemdanen

di tmetti taqbaylit. Meqqrit tirga-nsen akken meqqrit tirga

d lebɣi n

Murad Irnaten. Yal tullist d tanagit ɣef kra n tallit, yal

tullist d

timlilit akked uẓar n teqbaylit, d tamsirt si temsirin n

tudert, d tudert

i tutlayt taqbaylit.

On retrouve dans ce recueil: Di lǧerra-k ay awal ( Sur ta

trace, parole),

Nnaqus (la cloche) et At Yir Meksa (adaptation de,

respectivement, “le gueux”

et “Le saut du berger” de Guy de Maupassant), Nnif aderɣal (

l’honneur

aveugle), Teǧǧa-k tikli ay aḍar (Pied, la marche te

dépasse),

Yir tikli (Mauvaise démarche), Tadyant n Meqran (L’affaire

Mekrane), Amur-nneɣ

(Notre lot), Iles agugam (Langue muette), Tirza n At Laxert

(Traduction de la

nouvelle “Le retour des Maures” de Tareq Yassine”)

Ce nouveau-né littéraire, qui s’ajoute donc à la kyrielle

d’autres recueils de

ce genre littéraire si fécond, est complètement dédié à la

Kabylie. Dans cette

contrée chaque personnage prend vie dans une histoire

singulière, la sienne,

mais aussi dans l’histoire de quelques personnes proches ou

éloignées, et dans

celle du narrateur. L’auteur se consacre à ses souvenirs

d’enfance, mais aussi

à la difficulté quotidienne des habitants de cette contrée

martyrisée qui se

bat chaque jours becs et angles pour sa survie et son

existence.

Les titres des nouvelles sont révélateurs de cette rage

d’exister portée et

criée par chacun des personnages qui s’y meuve.

SIWEL

Aux éditions

ENAG :

Mohand akli salhi, Etudes

littérature kabyle, ed.

ENAG, 177 pages

SOMMAIRE :

La littérature kabyle dans le

contexte ciolinguisyiquealgérien

Le nom de la poésie en kabyle

La métrique chez Si Mohand

Langue

et et métrique.

Le cas de

Si Mohand

La

nouvelle

poésie kabyle

Les poètes d d'aujourd'hui

et Si

Mohand

Le roman kabyle

Nouvelle et texte oral délocalisé

le texte narratif

de l'enseignement

du kabyle : étude de deux manuels de lecture

Didactique du

texte littéraire en amazigh : manuels

de 3lème

et 4ième années moyen en Algérie

Terminologie

et enseignement de la littérature amazighc

(kabyle)

Notes de lectures

Aux Editions Achab :

Revue tifin, Mohia, esquisse d’un

portait, ed Acahab,

2012, 257 pages

MOHIA,

ESQUISSES D'UN PORTRAIT

Mohia nous a

quittés en 2004,

après une agonie, un combat difficile contre une maladie qui

l'a emporté à la

Fleur de l'âge.

Dans les

années 70-80 Mohia.était

une figure emblématique d'une littérature à la fois

populaire et

clandestine : en Algérie, ses

pièces étaient jouées et

répétées à l'insu des autorités algériennes dans les

campus

universitaires, ses

cassettes étaient dupliquées et diffusées sous le manteau ou

plutôt le burnous

;

en France

certains de ses textes

ont été publiés dans des revues militantes comme Tisaraf.

Il a monté une

troupe de

théâtre qui, dans les

années 80, a rencontré un franc succès auprès des Kabyles de

France.

Mais qui

connaît Mohia

aujourd'hui en Algérie? En France ? Qui a entendu dans la

nouvelle génération

ses

cassettes ?

Qui a lu ces textes,

trop peu nombreux, qu'il a publiés ? Qui pourrait dire qu'il

connaît l'œuvre de

Muhya ?

Pourquoi?

A la fin des années 80 et au début

des années 90,

Mohia a décidé de ne plus rien faire dans le monde des

« Brobros »,

des berbéristes

militants, notamment celui des intellectuels «brasseurs de

vents» par lesquels

il a

été très

déçu. Il sort alors de

l'espace « public » kabyle, celui qui ne parle pas sur les

ondes, qui ne donne

pas

son avis dans

lesjournaux, qui ne

publie pas : celui-ci n'existe plus.

Et c'est ainsi

que pendant plus

d'une dizaine d'années, Mohia n'a plus existé pour les

Kabyles. Jusqu'à cette

mort tragique

qui a fait fleurir

sur les ondes, sur la toile internet, et sur les papiers des

journaux, les

mémoires

et les pensées trop tardives pour

un homme de lettres

que l'on ne pourra pas ignorer dans les prochaines

années. Voilà

pourquoi nous

consacrons ce deuxième numéro de Tifm à cette

figure éminente dont

l'œuvre

gagnerait à être connue et

davantage étudiée.

Tifm

propose

à un large public un reflet de la

culture berbère à travers ses littératures orales et

écrites. La revue a deux

lectorats

: un public

berbère qui, à travers l'écrit, retrouvera sa langue et sa

culture d'origine,

et un publicfrançais ou

francophone

qui

souhaite en découvrir la vitalité.

Aujourd'hui,

la tâche

n'est plus simplement de recueillir une mémoire orale

menacée d'oubli. Elle est

de promouvoir

_-ie

littérature

berbère affranchie des tentations de la répétition et du

repliement, et qui

assume le risque de la

novation

et de

l'ouverture que permet l'écriture.

Cette

littérature à

découvrir est aussi, en quelque sorte, à inventer. Tifm

participe donc à

cette tâche en encourageant

la

réflexion sur les

littératures berbères dans son ensemble et tout

particulièrement sur les

nouvelles publications, et

en

réservant un

espace de création aux jeunes auteurs berbères.

Editions

Achab, Tizi-Ouzou, une nouvelle

publication :

Adaptation

kabyle

des Fourberies de Scapin, de Molière.

Aux Editions

Belles-Lettres :

Belheddad

Muhend-Tayeb, Refdeɣ

lzqlam ad aruɣ, ammyud n yisefra,40 pages

Timlilit n tɣermiwin, sɣur Djamel Benaouf

Tazwart

Yella yiwen westeqsi yezgan segmi

tebda Yemma-s n

ddunnit : Ma taẓuri ɣur-s iswi,

ma ɣur-s izen i yemdanen neɣ akken qqaren, ma taẓuri i tẓuri, ma tella kan i yiman-is? Ǧamal Benɛuf yerra-d

awal i westeqsi-yagi, imi tasekla ula d nettat d taẓuri. Ungal-ines ɣur-s yiwen wazal

aseklan meqqren, imi yesseqdec deg-s taqbaylit ifernen,

yessaf-itt, yessekcem

deg-s awalen imaynuten, yerna ɣas akken, yezmer

wemdan a t-iɣer s tefses ; maca annecta mačči d

ayen

yezwaren. Ungal-a yesskanay daɣen tamusni

umaru deg wayen yeɛnan akk tilufa

tigraɣlanin, ama d tasekla, d idles, d

amezruy neɣ d tasertit, ayagi yakk yurzen ɣer temsalt n yili neɣ n tamust Imaziɣen. Ugar ɣef waya, Ǧamal Benɛuf am wakken d agezzan imi yemla-d,

yessawel-d ɣef temḥeqranit

tameqqrant n yemdanen sɣur yemsulta

d tedbelt di tmurt, imi ayen yeḍran d wayen

iḍerrun ussan-a ɣur-neɣ, d aselkem n wannecta. Tasekla

dagi d asulef daɣen i umaru ad yessken tiktiwin-ines

ɣef ddunit. Maca tudert war tayri –

neɣ takesna - ur telli, ɣef waya iḥulfan-agi mmugen d tinelli n

wungal. Taggara d asirem,

d tiɣri i tayri ger sin yemdanen, maca

ahat i talsa

yakk.

Ǧamal Benɛuf yura

yagi isefra zeddigen yerna ttazzalen am waman, maca

ungal-agi d amezwaru-ines.

D amezwaru maca d tasmurest ara yeqqimen di tsekla tamaziɣt.

Kamal

u Zerrad

Yulyu

2001/2951

Djamel Benaouf

nous livre ici un roman où l’amour sert de toile de

fond à une œuvre

complexe mêlant l’histoire, la politique et la littérature.

Le récit, achevé il y a quelques

années, est ancré

dans la réalité quotidienne, avec ses combats contre

l’injustice, l’arbitraire,

le mépris et les abus de toutes sortes frappant les Berbères

– synecdoque pour

l’être humain – prémonitoires

de ce qui

se passe aujourd’hui en Kabylie.

Cette œuvre humaniste de Djamel

Benaouf fera date car

elle annonce indubitablement un tournant dans la littérature

kabyle naissante,

encore marquée par la quête identitaire. Elle

dépasse en effet la description romancée de la

revendication berbère,

abordant l’homme sous toutes ses facettes et décrivant

remarquablement les

sentiments d’appréhension ou de bonheur des deux

protagonistes amoureux.

Ce roman, écrit dans un kabyle

châtié, se lit avec

bonheur. Djamel Benaouf

est un auteur

avec lequel il faudra compter à l’avenir et qui, avec cette

œuvre, aura sa

place dans la littérature berbère.

Djamel Benaouf vit à Oran, loin de

sa Kabylie natale.

Militant dès son jeune âge de la cause berbère, il est

également l’auteur de

recueils de poésies en grande partie inédits. Ce roman est

sa première œuvre en

prose.

Kamal Naït-Zerrad*

*Professeur

des

Universités (langue et linguistique berbères) Inalco (Paris)

« Tamurt tuɣal

d Kayan »

Muḥya

|

Benaouf,

Djamel: timlilit n tghermiwin (approximately:

'City encounter') (Algeria) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||

|

|

||

|

Review |

||

|

Although

the first novel of Djamel Benaouf can be described

as a love story, love is in fact only one aspect

of this complex literary work bringing together

history, politics, literature and situating all

this in a big Algerian city of present days.

Completed already several years ago, the story

focuses on everyday life marked by the fight

against injustice, the abuse of power and the

denial of the Berbers’ right to their own cultural

identity of which the autochthonous people are

victims of. Moreover, in this novel Benaouf

anticipates what today is going on in Kabylia. Yidir

and Tudert, the protagonists of this novel, keep

their love to themselves, for they live in a

society in which showing emotions is very uncommon

as a result of strict traditions making people

internalise this concept of secrecy early in their

life. In addition to this, there are the

prohibitions imposed by fundamentalists and the

police which seems to collaborate with the

fundamentalists when making a check on young

couples walking hand in hand in the streets or

embracing in public.

At first the love story of Yidir and Tudert

is not to the fore of the novel, and the narrator

mainly describes the government’s repressive

policy towards Kabylian activists and the

reactions and demonstrations aroused by this.

Progressively the narrator’s attention shifts to

Yidir’s and Tudert’s fight for the recognition of

their Berber identity which finally, as the

narrator reveals, makes the two lovers show their

emotions openly. Their feelings of fear and joy

are described with remarkable sensitivity. Djamel

Benaouf is a promising author who undoubtedly will

make himself known in the future, for his literary

work represents an important change in Kabylian

literature in regard to topic, style and language.

Most noticeable is the change of topic. Up to now

novels and narratives written in Kabyle, the

number of such texts is rather low at present due

to reasons affecting all languages lacking

promotion and acknowledgement, have mainly focused

on the quest for identity – which in the first

place means condemning the cutting-out of Kabylian

culture – , social problems or love. Benaouf takes

a different perspective: Those aspects which have

been regarded as minor details so far in Kabylian

literature are moved to the centre of interest.

Thus, he explores the human side of the individual

and his experience as well as he deals with the

protagonists’ affection and closeness to each

other. Because of his intimate knowledge of Kabyle

language he is familiar with collocations and

expressions. At the whole, this renders his style

polished and full of nuances, and yet his novel

reads very well. In the context of Kabyle

literature it is also important to know that

Kabyle is spoken in a society which was

exclusively oral only several decades ago. Benaouf

shows a deep commitment to the promotion and

development of this language by using neologisms

being necessary to describe new concepts and a

changing reality. These terms are explained at the

end of his novel.

|

Publication

Nouvelle parution

Akkin

i Wedrar de Aomar Oulamara

Aux

éditions

Achab ,

http://www.ayamun.com/Achab.htm

Le

roman raconte, lit-on dans la quatrième de couverture,

l’histoire de villageois

qui ontt déserté Ubdir, leur village, pour aller rejoindre

Tala n Tidegt.

Après

Iberdan n Tissas (Editions Pas Sage, 2007), une œuvre,

livrant dans un kabyle

limpide, le parcours révolutionnaire de Messaoud Oulamara et

Tullianum (Edité

au HCA), la première œuvre romancée en kabyle, explorant un

fragment de

l’histoire millénaire des Imazighen, Aomar Oulamara publie

aux Editions Achab

une œuvre intitulée Akkin i wedrar. Le roman, car c’est d’un

roman qu’il s’agit, raconte,

lit-on dans la quatrième de

couverture, l’histoire de villageois et de villageoises

ayant déserté Ubdir,

leur village, pour aller rejoindre Tala n Tidegt. L’exode,

n’a, bien entendu,

pas été de gaieté de cœur. Le chemin qu’empruntent les

villageois ressemblent

au film de la vie (asaru n tmeddurt).

Une vie où se

mêlent tagmat

(fraternité), tismin (jalousie), Tirugza (courage), lazz (la

faim)…

A

relever que tel que nous a habitué Aomar Oulamara, la langue

de Akkin i Wedrar

est celle de

tous les jours. Autrement

dit, elle n’est pas truffée de néologie qui, a usage

démesuré, dessert la

beauté du texte.

A

propos de l’auteur :

Aomar

Oulamara est né en 1952 à Boudafal. Il est docteur d’état ès

sciences

physiques. Il a appris Tamazight à l’université d’Alger,

quand feu Mammeri y

dispensait des cours. Après

1980, il a

été enseignant à l’université de Tizi-Ouzou. Depuis 85, il

est ingénieur dans

une compagnie internationale

S.O. A

Lundi, 17 Octobre 2011

NB :

cet

ouvrage a déjà été présenté par l’auteur dans votre

revue « ayamun,

cyberlibrairie de littérature berbère »

Aux éditions

Achab ,

http://www.ayamun.com/Achab.htm

Kamal Nait-Zerrad,

Mémento

grammatical et orthographique de berbère, L’Harmatan

Centre de recherche

berbère, Inalco,

ANNALES

DES ÉPREUVES DE BERBÈRE AU BACCALAURÉAT

Kabyle - Chleuh -

Rifain

1995-2009

Revue

des Etudes Berbères Volume 5_ 2010 :

Mustapha

Gahlouz :

Les Qanouns

kabyles, l’Harmatan

Ammud n

tayri war ittwarin n

Karim Kannuf

AMMUD N

TAYRI war ittwarin

Abdelmɛttaleb

Zizaɛui

(Tabridt n tghuri tamazight –tasdawt n Wejda-)

Cahrazad[15] d ammud[16] wiss kuẓ[17] n Karim Kannuf[18]. D awardi i

tenni ittexs umaru. Yus d d ameḍfuṛ i Reɛwin n

tayri :

ttmunan di telɣa d tumayt[19], maca tayri teɣza

da ugar xef min ittṛaja umeɣri.

Cahrazad, d tcuni n

arrimt d tcuni n yzli. Nettat i

icuqen ul n umaru, taqessist awarn i tqessist. Maṛṛa izlan

neddun s

tufrayt, ɛawd s uxaṛṛeṣ i di ittwala wzrawi tudart war ɣars

bu unamk mbla nettat. D ijj n ulaɣi n tayri war ittenfeliln,

n tayri izedɣen

bupbel n umaru.

Ammud a yurm s

tufrayin[20] n umedyaz, s

ucemmuḍ n umutti deg yiman id itejjan tcuni n tqessisin.

Cahrazad d taɣbalt

manis ttnessasent tiwalin, manis d ssfayn yezlan ixsen ad

qeḍwn imewwas

iqqnen tamaziɣt, imewwas a ixsen ad carfen awal nneɣ puma ad

iqqim d

atlay[21] issḍaw it

uṣemmiḍ, uca ittawy it ɣar uweḍḍaṛ…

Maca s twuri[22] n Kannuf, s

tzemmar n yezlan ittawḍn ad alsen tira i arrimet n wawal

amaziɣ,

ttawḍn ad mmlen i ywdan tcuni n tutlayt n tayri zi ireddu

wul.

Tayri deg wdlis a

tesmun jar uxeyyeq d tumert[23], jar tarẓugi

d teẓyuḍi, jar wbrid d wtlaɛ, jar da d diha, jar rexxu d

tibawt. Ameɣri iḍaffaṛ iṣuṛaf d imaynutn xef min

izwarn, nettaf axaṛṛeṣ nniḍn, nettaf awaln nniḍn

yuym iten umaru zi tala n twangimt nnes.

Asefru izdeɣ Kannuf.

Kannuf izdeɣ asefru d

manaya i ixs ad anɣ inint tqessisin, asneflul d adurri n

umaru, d tazeddiɣt,

d tudart. Amaru izdeɣ izlan, izlan zedɣen Kannuf, amn dinni

jar asn

tira, ixsen ad inint: Artum. D artum ittejjan azarwi ad yaṛu

izlan, maca

d izlan mani tayri war ttili d arrimt teddar jar imarayn[24] (necc,

Cahrazad).

Deg umeggar, tayri a

war ittwarin tzemmar ad tili d iɣɣed

i zi ɣa tekkar tmessi nniḍn id anɣ ɣa iwcn izlan nniḍn,

repriq nniḍn, udm nniḍn n wzrawi, maca deg yijj n wammud

nniḍn.

Aux éditions PENSEE :

http://www.ayamun.com/ed_Pensee.htm:

Abrid

n tala, ungal sɣur Muḥend Arkat

Aux éditions Achab ,

http://www.ayamun.com/Achab.htm

2 nouveaux

ouvrages :

Demande de

sponsoring :

Dictionnaire

de

berbère libyen_Sponsoring.pdf

Dans le giron d’une

montagne de Bahia

Amellal

Amawal n yinzan n

teqbaylit sɣur Ramḍan

At-Menṣur

Il était une fois

l’Algérie, par Nabil

Fares

Aɣyul n Ǧanǧis, sɣur

Ameziane Kezzar

Réflexion sur la

langue arabe classique de

Rachid Ali-Yahia

Les bijoutiers

d’At-Yani

Hadjira

Oubachir, Tirga n tmes, rêves de feu,

préface de

Rachid

Mokhtari

Aux éditions

« Odyssée »

:

http://www.ayamun.com/Odyssee.htm:

1 nouvel ouvrage :

Issin,

sɣur

Kamal Bouamara

ussan-a yeffeɣ-d

wedlis amaynut deg

Fransa, s tefrnansist. Aux origines du monde,

Contes et légandes de

Kabylie, sɣur Djamel Arezki.

Aux

éditions

ayamun :

Une

réédition :

iḍ

d wass, roman de

Ɛmer

Mezdad,

237 pages, Editions

ayamun 2010.

Catalogue :

http://www.ayamun.com/tidlisin.htm

Aux éditions

« tira », route de l’Université, taga-uzemmur,

Bgayet :

http://www.ayamun.com/Tira.htm

_ Mourad Zimu,

Ameddakel, tulluzin, 151

pages.

_ Ramdane

Abdenbi, Timsirin n tudert, tullizin 104 pages

– Salem

Zenia,

Tafra, ungal, 208 pages

– Ramdane

Lahseb, zik-nni deg Wat Dwala, 76 pages

– Brahim

Tazaɣart,

Amulli Ameggaz, isefra, 70 pages

– Nadjia

Bouridj Abdelllah Nouh, Haqbaylit n Tipaza, 77 pages

– Djamal

Iggui,

Ɣas ! , ammud isefra, 83

pages,

–

Kamal Bouamara, Nekni d wiyiḍ,

tullusin, 125 pages,

– Djamal

Arezki , akal d wawal, tulluzin

Aux

éditions Achab ,

http://www.ayamun.com/Achab.htm

Salhi (Mohammed

Brahim). Algérie :

citoyenneté et identité. Préface de Ahmed Mahiou

Oudjedi (Larbi).

Rupture et changement

dans La colline oubliée. Préface de Youcef Zirem

Zellal (Brahim). Le roman de

Chacal. Textes présentés

par Tassadit Yacine

la fête de Kabytchous de Nadia

Mohia :

http://www.ayamun.com/Achab.htm

Mraw n tmucuha sɣur

Akli

Kebaili :

http://www.ayamun.com/Achab.htm

Amaynut :

Guy de Maupassant, amneṭri, une

tradcution de Ahmed

Hamim :

http://www.ayamun.com/hamoum.htm

Said Chemakh vient de

publier un recueil

de nouvelles « zik ed tura » :http://www.ayamun.com/Chemakh.htm

Aux éditions Achab,

vient de paraître

« la ruche de Kabylie » de Bahia Amellal,

préface de Karima

Dirèche

Aux éditions Achab,

vient de paraître

« lexique de linguistque français-anglais-tamaziɣt »,

de

A.Berkai :

http://www.ayamun.com/Achab.htm

Daɣen :

« Amawal s

tcawit-tafransist-taɛrabt »

de

Ounissi Mohamed-Salah, Enag éditions, alger 2003 :http://www.ayamun.com/Amawal_ounissi.htm

« Florilège de pésies

kabyles » de Boualem

Rabia, éd. L’Odyssée, 2005 :

http://www.ayamun.com/Odyssee.htm

« Mmi-s n igellil »,

tasuqilt n « le

fils du pauvre » de Mouloud Feraoun, si tefransist, sɣur

Musa

At-Taleb, éd. L’Odyssée, 2005 :

http://www.ayamun.com/Odyssee.htm

Massa

Nadia Menad

tesuffeɣ-d 4 n tmucuha i wid meẓziyen , yerna ula d wid

meqqten

zemren ad ent ɣrent. Azwel n tmuccuhua d wi :

v amcic amcum

v izem acaraf d

ubareɣ bu-tkerkas

v ṭtejra n baba-inu

ba

v tucmiţ d ugellid

azewwax.

Tazwart, i

tmucuha-ya, d Hamid Bilek i ţ-yuran. Win iran ad iwali

tidlisin n

Massa Nadia Menad, ad yeklilki deg wassaɣ :

http://www.ayamun.com/Nadia-Menad.htm

« Tibernint d ssellum »

par Ahcène Mariche

Ahcène Mariche,

toujours prolifique et

plein d’énergie, la muse ne le laisse jamais tranquille au

point où elle l’accompagne

partout.

Après avoir édité

trois recueils de

poésie en kabyle traduits en français et deux recueils de

poésie en version

anglaise le voici aujourd’hui avec deux nouvelles

publications.

Vu la rupture du

stock de ses trois

premiers recueils en occurrence Id YUKIN, TAAZZULT-IW et

TIDERRAY et la demande

persistante des ses lecteurs et fans, Ahcène Mariche a

décidé de les rééditer

dans un même recueil qui contient 90 poèmes au bonheur des

lecteurs qui

ont déjà découvert sa poésie ou ceux qui vont la

découvrir. Ahcène mariche nous

accorde encore une fois une odyssée poétique à vivre sur

168 pages de ce

recueil.

Notons que ces

poèmes sont cette fois ci

en version kabyle (tamazight) uniquement, vu que la

demande

s’est faite dans cette langue qui ne cesse d’inspirer

plein de lecteurs au

moment où certains se plaignent du manque de lectorat. (M. Mayas)

www.ayamun.com/Mariche.htm

bindeled

par Kamal Ahmane (écrit

en

danois)

Kamal

Ahmane

a exercé comme enseignant de langue française et

correspondant de presse en

Kabylie avant de prendre la tangente vers le Danemark en

2003. Imprégné de la

culture de son pays d´accueil , il franchit un pas de

l’écriture poétique dans

la langue de H.C Andersen. Son premier recueil de poésie

est sorti le mois de

novembre 2008. Ses poèmes sont exclusivement écrits en

danois. Toutefois,

et à travers certains poèmes, il rend hommage

à sa Kabylie. (A.Mariche)

TULLIANUM

– Taggara

n Yugurten, par Ulaɛmara : texte

intégral en

PDF à télécharger depuis notre rubrique

« téléchargement »

Basé

sur

des faits historiques décrits par Salluste dans le célèbre

ouvrage "La

Guerre de Jugurtha", écrit seulement quelques dizaines

d’années après la

mort de Yugurten dans le cachot du Tullianum, U Lamara

reconstitue la

trajectoire de cet homme hors du commun.

Contrairement

aux

biographies classiques, ici, c'est Yugurten lui-même qui

raconte, dans sa

langue, les évènements. C’est un récit biographique

imaginaire de Yugurten.

Cet

ouvrage

est comme une vision "miroir" des évènements décrits par

Salluste, tout au long des 14 années du combat acharné

contre Rome, dont 7 de

guerre ouverte.

La

parole

est ainsi rendue à Yugurten n At Yiles.

Tullianum

est

le nom de la sordide cellule souterraine où a été enfermé

Yugurten pendant

6 jours, après avoir été humilié dans la longue marche dans

Rome, enchaîné,

derrière le cortège triomphal du général Marius. Ses 2

enfants, arrêtés en même

temps que lui, étaient à ses côtés, enchaînés aussi....

Yugurten

raconte

les différentes étapes de la guerre d'indépendance contre

Rome depuis

la mort de son oncle Makawsen (Micipsa), les intrigues et

les combats

mémorables contre les légions romaines, les souffrances et

vertus de ses

compatriotes de lutte, mais aussi la trahison des siens.

Seul

dans

le cachot du Tullianum, nu et sans nourriture, pendant 6

jours dans le

froid de décembre de l’an -104 !

Chacun

de

nous peut imaginer ce que pouvait penser, à ce moment là, un

homme de la

trempe de Yugurten. ( auteur : Ulaɛmara)

Tuɣac timsadaɣin,

seg Aṭlas ɣer

Fromentor, tizrigin « tira »

2008,

Veus

paralleles-Tuɣac timsadaɣin

Alles d tallest ad aẓen ɣer temrayt. Ad walin udmawen

Paraîtra

très

prochainement :

Tullianum, taggara n Yugurten, un roman d Ulaâmara, ed.

Zama. Tazwart

Di 1977 nni,

di

Paris, i ufiɣ adlis n Salluste2, Tṛad n Yugurten3 /

D yiwen

umeddakwel i

yi d innan : "Maspero iznuzu idlisen zun d tikci, akken ad iqfel taḥanuţ is ussan agi d iteddun. Azzel skud ur fuken !".

Akken i

teḍra.

Ass nni kan ufiɣ d iman-iw di tḥanuţ n Maspero, ferrneɣ

d idlisen ar ad d aɣeɣ.

Isem nni n

Salluste,

sliɣ yis, ur cfiɣ lliɣ ssneɣ ayen yura neɣ ur t-ssineɣ. Salluste

ilul di tmurt n Ṛuman

deg wseggwas n -87.

Yugurten

immut di

-104. Ger tamettant (lmut) n Yugurten akw d tlalit n Salluste zran 18 iseggwasen. Mi yura

Salluste adlis "Bellum

Yugurthinum"/

Nezmer ad d

nini llan

kan 60 iseggwasen ger tamettant n Yugurten

di tazwara n -104 akw d tira n wedlis n Salluste. Tallit

n 60 iseggwasen

am zun d ulac di tira

umezruy. Di leqrun nni, tamurt ur teţbeddil udem di 60

iseggwasen,

maççi am ass-a.

Tira nni n

Salluste

tban i yi d zun d tiṭ n win illan dinna d inigi di ṭrad n Yugurten mgal

Ṛuman. Mi bdiɣ

adlis nni, ufiɣ t

zun d tawwurt i d illin zdat-i akken ad ẓreɣ amezruy n Yugurten, amezruy n Tmazɣa4. Ɣas akken iççur tiṭ, di tedyant nni ufiɣ

ixuṣ

kra. Acḥal n

tikkal i ɣriɣ

adlis nni. Yal aseggwas a t id ddmeɣ, a t ɣreɣ tikkelt neɣ

snat, syen a t serseɣ.

Tuɣal am win itessen irennu yas fad.

Yal tikkelt ẓerreɣ zdat wallen iw agellid Yugurten iteddu,

ittazzal, iferru

tilufa n tmurt is, ikat aneccab

deg imenɣi, iteddu ɣef agmer deg

wzaɣar, deg idurar, ... Taggara

ufiɣ ayen ixuṣṣen

deg wedlis nni : ixuṣ

wawal n

Yugurten.

Di 2006, di

"

Ɣas netta immut,

isem-is akw d webrid d iwwi ɣef

tmurt is, ar ass-a ddren.

Abrid is

injer seg iseggwasen nni n tṛad mgal Ṛuman. Akken ad d yuɣal wawal n Yugurten, ufiɣ llan

sin iberdan

: ateṛjem n wedlis

n Salluste

s tmaziɣt, akw d webrid

Taggara, wteɣ ad d

skefleɣ ayen izemren ad

yili deg wallaɣ n Yugurten

di

tallit nni deg yennuɣ Ṛuman, seg mi tebda armi d ass-mi tewweḍ talast n

tṛad ....

Di yal tadyant d iḥka

Salluste6, wteɣ ad d

afeɣ amek a yeg yiwen

illan d

Amaziɣ, zdat tlufa nni imir.

Di tira n

Salluste

llan sin wudmawen. Yiwen d udem umaru d iḥekkun

tadyant akken tella, wis sin d wudem Uṛumi iẓeṛṛen s

wallen n wegdud

iḥekmen ddunit

imir. Illa deg wawal "Ṛuma i d ikkan nnig akw timura !"

Di tideţ,

ma yella wugur ger sin ixṣimen,

anida yella lkil, yal yiwen ad d yeḥku

tadyant is. Akken i tferru s lḥeq.

Deg wedlis n Salluste,

di yiwet tedyant

____________________________________________

2 Salluste : Caius

Sallustius Crispus,

87 - 35 zdat Aâisa, ixdem akw d Cesar di ¨Ṛuma. Di -46,

iṭṭef

leḥkem n ¨Ṛuman di Afrika (Proconsulat d'Afrique). ¨Iţwassen

ugar s wedlis nni

yura "Bellum

Yugurthinum ...".

3 La guerre de

Jugurtha (Bellum

Yugurthinum), Salluste, édition bilingue français / latin,

les Belles Lettres,

1941 Paris, réimpression en 1974. Traduction

du latin par Alfred

Ernout.

4 Tamazɣa tella tebḍa

ɣef

sin : Tamazɣa n wagmuḍ (Tunes akw d wagmuḍ n Lezzayer) ;

Tamazɣan

utaram (Meṛṛuk akw d wmur utaram n Lezzayer). Akin

tella Libya akw d

Tiniri (seḥra)

5

6 Salluste iḥka d

amur ameqran seg

wayen iɣra deg idlisen yura C. Sulla

couvertures :

http://www.ayamun.com/Portraits.htm

Nous avons le grand

plaisir de vous

annoncer la parution de ces 3 romans en tamazight du Rif :

«n weẓru»

deSamira Yedjis,

«u jar» de Mohamed

Bouzeggou,

«iḍ yebuyehḥen» de Said

Belgherbi.

Vous

trouverez les analyses littéraires faites parAbdelmotalleb

Zizaoui, chercheur à

Oujda, dans les numéros 34 et 35 de la cyberrevue (Juillet

et Septembre 2008)

_ la

parution du roman «tiɣersi»

de Mohand Ait-Ighil

Atta

tura temdint

zdat tmuɣli n Meẓyan, s yiberdan-is iwenɛen d wid yettwaɣen

ççuren s yineqquren,

s

lebni-inesajdidd uqdim,s yimezdaɣ-is

meẓziyen

neɣ wesren. Ibedd akken kra

tegnitt yekkes-d igirru yessaɣ-it.

Mezyan

ibedd din

zdat usefreg yellan gar temdint

d lmersa. Yecmumeḥ mi yefhem d tikkelt taneggarut

anda asefreg-a a

t-id-iqareɛ. Degs

ɣer da, tella

tmurt anda

yedder, degs akkin telle tmurt

anda tettragu

tilelli. A win yeẓran ma a tt-yelḥeq walbaɛd mi

yezger akkin i

usefreg. Aṭas deg wid izegren nwan a tt-magren, mi wwḍen

ufan-n terwel. Di tmurt daɣen, ddunit

tuɣaltudert zdaxel n lḥebs

_ la parution, aux

éditions «tira», du

recueil de poésie deMaram Al-Masri tarduit de l’arabe par

Brahim Tazaghart,

sous le titre: takrisya zeggaɣen ɣef

wagen mellulen :

http://www.ayamun.com/Portraits

_ la

naissance de la collection Aru. Etudes et Textes

amazighs des

Editions Odyssée (Tizi-Ouzou). La collection s'occupe

de la publication des

études portant sur tamazight (langue, littérature et

civilisation), des manuels

parascolaire et universitaire et des textes littéraires

(traditionnels ou

modernes).«zik-nni» est première publication de cette

collection. C'est un

recueil de contes recueillis et présentés par l'écrivain

d'expression kabyle

Salem Zenia.

Salem ZENIA, yella d aneɣmas deg uymis

Le Pays/ Tamurt, seg 1990 yer 1995. S yin akkin, issuffeɣ-d aɣmis Izuran/Racines, di 1998.

Salem ZENIA,

d amaru s teqbaylit. Yura-d yakan sin n wungalen, «» (1995)

d «ɣil d wefru» (2002), d tlata n

wammuden n yisefra : «n Yidir-Les rêves de Yidir» (1993), «» (2005), d «ïtij

aderɣal» (2008). Idlisen imezwura,

ffɣen-d di

tezrigin l'Harmattan, di

tmurt n Fransa, ma d adlis aneggaru,

yeffeɣ-d di

Barceluna. Tura akka, atan ad d-issewjad ungal nniḍen.

Salem ZENIA, yewwi yakan

arraz « Apulée », d amenzu, di tira n wungal (deg

temzizelt i d-tesnulfa Temkardit taɣelnawt, 2005). Akken diɣen i d-yewwi Agerdas

n userhu

yef wayen akk yexdem i tneflit n tsekla tamaziɣt ; tefka-as-t

Tuddsa Tagraɣlant n Ustan n

Izerfan d

Yisenfullusen Imaziɣen (Tamazya), di yulyu 2005 di Lpari.

Adlis-agi d ammud n tmucuha,

n tmurt n leqbayel,

i d-yejmeɛ Salem ZENIA. Azal n wammud-agi,

izad macci d kra ; idrisen i d-yeddan deg-s d

imedyaten igerrzen

n tsekla tamensayt, yerna d inagan yef ubeddel i ihuzan timucuha n tmurt-nneɣ. Tin ɣer-s, idrisen-agi, lhan i tɣuri ; tanfalit-nsen d

tmeslayt-nsen, cebḥent, yerna deg-sen

lewsayef n uɣanib n

tmawit.

Salem

ZENIA, macci

Timucuha i d-yeddan

deg udlis-agi, ad ssedhunt win (d tin) ad tent-yeɣren, akken lhant diɣen i uselmed n tutlayt d tsekla

tamensayt n teqbaylit.

![]()

[1]

Ed. L’Odyssée, Tizi

Ouzou, 2008.

[2] Zik-nni deg Wat Dwala, Ed. Tira, Bejaia,

2009.

[3]

Les vérités de ceux qui

y croient.

[4]

Il serait judicieux de

procéder aux corrections linguistiques, et autres, qui

s’imposent pour les

rééditions futures.

[5]

P. 31.

[6]

P. 11.

[7]

L’esthétique comme

« rapport au monde sensible ».

[8]

Ce n’est pas agréable de

lire un texte littéraire avec un œil collé à un

dictionnaire ! Et pour ce

qui est de tamazight les recherches et publications

lexicographiques sont très

peu nombreuses.

[9]

P. 30.

[10]

P. 61.

[11]

« Agni n

wuffal », p. 59, par exemple.

[12]

« Aḍu

neɣ

At Waḍu »,

p. 18, par

exemple.

[13]

« Ttselbiba n yiwet n taddart », p. 54.

[14]

Ramdane Lasheb a aussi

publié en 2012 aux Editions de L’Odyssée de Tizi Ouzou un

ouvrage intitulé Autour

de la civilisation amazighe

composé de textes traitant de notre identité et de notre

mémoire collective.

[15] Caharazad : asegged n

tira : H. Banhakeia, E. Farhad &

A. Zizaoui. Tabridt n

Tvuri Tamazivt – Tasdawt n Wejda, taÇËigt tis 9, 2011

[16] Adlis

n yezlan

[17] Areboa

[18] Karim

Kannuf

d azrawi immarni deg useggwas n 1969, deg

Icumay, di temdint

n NnaäuË. –ars kËaä n wammudn : Jar wÃfeä d

usennan (2004), Reowin

n tayri (2008) d Sadu

tira… tira (2009)

[19]

Contenu

[20]

Taycit

[21]

Oral

[22]

Min itteg

[23] Refrapet

[24]

Inni ittexsen ayawya