Editions Odyssée

ayamun

CyberRevue de littérature berbère

|

Editions Odyssée |

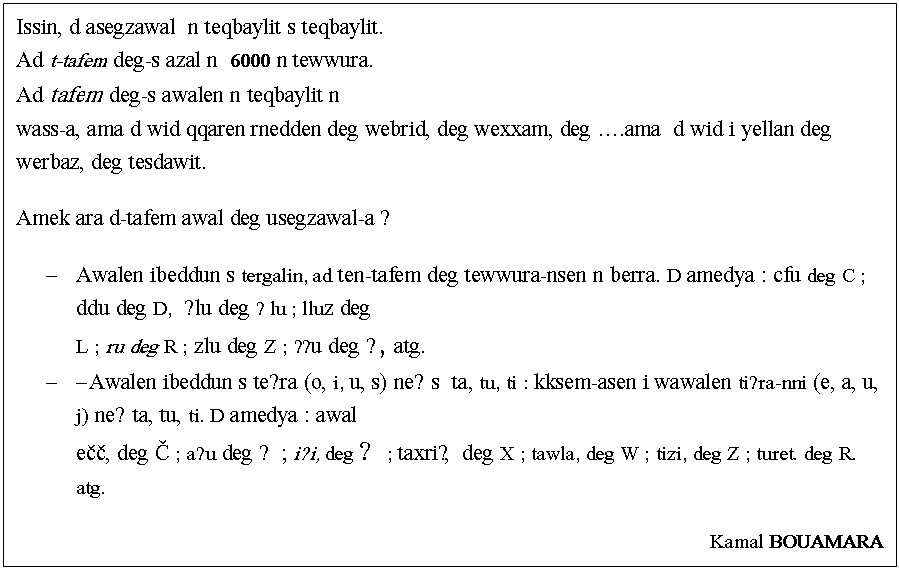

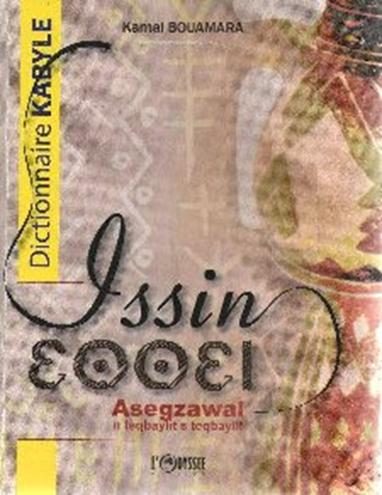

Issin, sɣur Kamal Boauamar, ed l’Odyssée, 2010

« Florilège

de pésies kabyles » de Boualem Rabia, éd. L’Odyssée, 2005 :

« Car n’est-il pas sacrilège de laisser s’étioler un printenps sans en avoir recueilli la semence future ? Ce

corpus de vers (chantés pour la

plupart) sent la vérité

d’être, le feu de l’inspiration spontanée

à la fois singulière et plurielle.

Chez nous, qui dit ètre, dit

poésie, car celle-ci dit celui-là

qui lui ouvre le sens.

Le rude montagnard kabyle aux jarrets d’acier s’est indissociablement

attaché à sa terre qui, bien qu’ingrate, sera louée. Il la

chante, elle et ses avatars, par un verbe à la fois éloquent, juste et pathétique. Un verbe matrice qui ne cesse de déclamer et d’informer tous les courants de la vie traditionnelle (d’un ordre qui

parfois n’est plus) aujourd’bui supplanté

par de nøuvelles habitudes dites « modernes » ; verbe qui déplore souvent une société dont l’harmonie aura été dénarurée. II s’agit d’un patrimoine acnestral consistant et

persistant tel l’olivier qui s’accroche

aux ravins vertigineux de la Kabylie, qui Boualem Rabia

plie mais ne rompt pas, dont

les racines sont coordonnées à celles du pays dont il est vigile. »

« Mmi-s n

igellil », tasuqilt n « le fils du pauvre » de Mouloud Feraoun, si

tefransist, sɣur Musa At-Taleb, éd. L’Odyssée, 2005 :

Dans cette entreprise de rehabilitation de la langue

berbere en general et du kabyle en particuLier qui, mieux, que l’œuvre de

Mouloud FERAOUN, se prête à l’exercice de traduction ? Certains parlent même de travail de

restitution tant le texte de Fouroutou respire partout la Kabytie mais

aussi la langue kabyle. Les lecteurs kabyles du « fils du

pauvre » ou des « chemins qui montent » se retrouvent

aisément non seulement en raison des scènes et tableaux familiers auxquels

ils ont affaire, mais également en raison d’une langue française au travers

de laquelle défile en filigrane la langue kabyle : formules consacrées,

locutions idiomatiques tirées du terroir et d’autres repères linguistiques

jettent des ponts entre deux cultures à la manière de l’écrivain lui-même

situé dans un évident déchirement à la jonction de deux mondes, deux

civilisations dont il a voulu être le lien solidaire. Cette fidèle dualité

lui a valu non seulement des inimitiés, mais aussi fatalement l’irréparable

verdict de l’extrémisme ayant conduit à l’assassinat l’écrivain humaniste.

Amar Nait Messaoud (Dépêche de

Kabyliie)